中尚圖動態

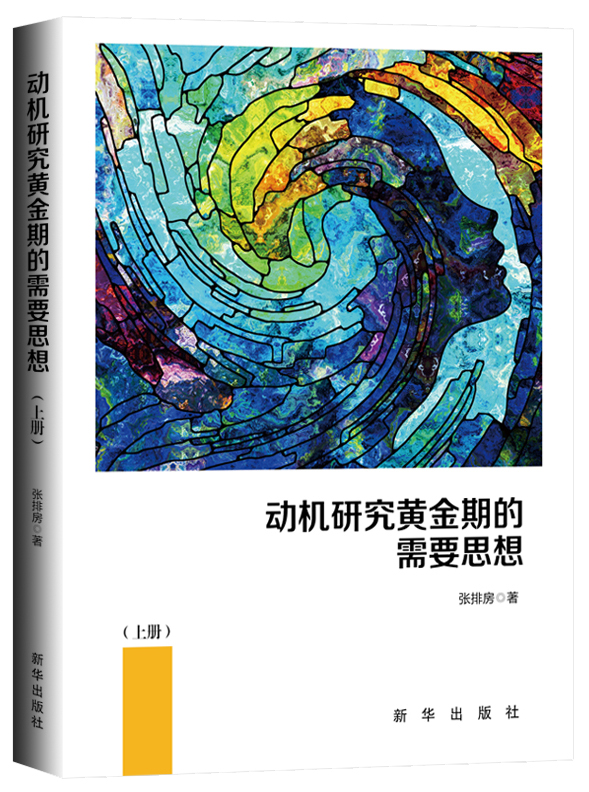

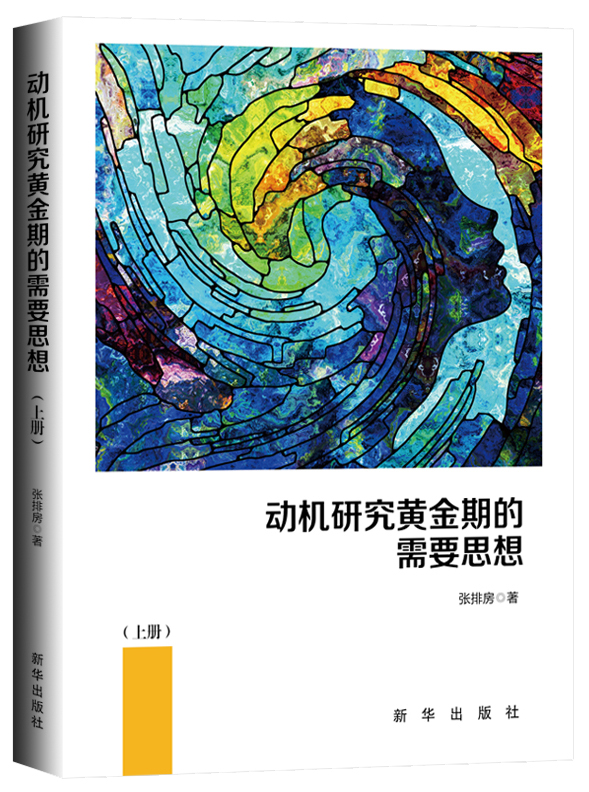

需要心理學的探索者出版九十萬字心理學學術專著

時間:2021-03-15 09:08:14 來源:中尚圖

動機研究黃金期的需要思想

需要心理學就是以需要為研究對象,以需要是人類個體、團體、社會乃至 環境客體發生、發展的內在動力為基本假設,對需要相關的內容進行深入探索和分析,構建的以需要為核心的一種心理學理論體系。

不同個體其具體的自我特征和角色特征各不相同,從 而形成了大千世界色彩繽紛的蕓蕓眾生,為便于理論分析,將特征相近的個體 進行歸類,可以進行人格類型的劃分。

弗洛伊德的自我心理學思想--“自我代表可以稱作理性和常識的東西。”

自我企圖用外部世界的影響對本我和它的趨向施加壓力,努力用現實原則代替在本我中自由地占支配地位的快樂原則。知覺在自我中所起的作用,在本我中由本能來承擔。

弗洛伊德的精神分析理論大致經過了創傷范式、內驅力范式和自我范式3個發展時期。從中能夠理清弗洛伊德自我心理學思想的發展線索。

在精神分析運動最初十年的創傷范式時期,弗洛伊德于1894年所寫的《神經——精神病癥》一文中,首次提出了“防御”概念,這是后來自我心理學中的“自我防御”概念的先導。

約從1897年開始,弗洛伊德放棄了創傷范式,而進入長達四分之一世紀的內驅力范式時期。弗洛伊德強調潛意識中的本能驅力尤其是性本能的作用,試圖用力比多能量來解釋人的一切心理活動。自我在他看來也是一種本能。他于1911年在《關于心理機能的兩條原則的系統論述》一書中,提出自我本能概念。于1914年在《論自戀》一書中又提出自我內驅力和自我力比多學說。他認為,自我本能與性本能一樣具有欲望,追求自身的滿足。他視自戀為自我本能欲望的一種表現,并把這種滿足自戀的行為稱作“自體性欲滿足”(auto-erotism)。自我一方面根據快樂原則,表現為趨樂避苦的自我;另一方面又依據現實原則,表現出現實的自我。由于自我本能經常處在現實環境的壓制下,使得自我有時不得不放棄某種追求快樂的行為,以延緩滿足過程,甚至暫時忍受一些痛苦,等待在更適合的機會出現時獲得最后的滿足。自我經常受到這種訓練,就會讓自我本能的行為變得合理,不再受快樂原則的盲目支配,而是更可能按照現實原則行動。但是,在內驅力范式時期,弗洛伊德認為自我本能是從屬于性本能的,并且還要性本能供給它能量。這時弗洛伊德仍然把自我看成一種內驅力,其自我思想還是一種本能理論。這在他后來提出的伊底、自我、超我人格結構中對應于伊底部分,所以也被稱為伊底心理學。

弗洛伊德從1923年發表《自我與伊底》一書開始,其理論從內驅力范式轉到自我范式,也標志著其自我心理學思想取得了重大發展。弗洛伊德開始在人格結構中賦予伊底、自我與超我三種成分各自獨立的地位。他不再把自我看作是簡單的本能力量,而把它看作是人格結構中的一個相對獨立的組成部分。它遵循著現實原則,其內部存在著一系列的防御機制,以處理力比多與現實的關系。這樣,弗洛伊德就從本能理論轉到了結構理論,這也是精神分析從伊底心理學邁向自我心理學的非常重要的一步。

他指出:“自我是通過知覺意識的中介而為外部世界的直接影響所改變的本我的一個部分;在某種意義上它是表面分化的擴展。而且,自我企圖用外部世界的影響對本我和它的趨向施加壓力,努力用現實原則代替在本我中自由地占支配地位的快樂原則。知覺在自我中所起的作用,在本我中由本能來承擔。自我代表可以稱作理性和常識的東西,它們與含有感情的本我形成對比。”超我則代表本我與內部世界同自我相對照,從而自我與超我的沖突反映了現實與心理、外部世界與內部世界間的懸殊。“但是,從另一個觀點來看,我們把這同一個自我看成一個服侍三個主人的可憐的造物,它常常被三種危險所威脅:來自外部世界的,來自本我力比多的和來自超我的嚴厲的。三種焦慮與這三種危險相符合,因為焦慮是退出危險的表示。自我作為一個邊境上的造物,它試圖在世界和本我之間進行調解,使本我服從世界,依靠它的肌肉活動,使得世界贊成本我的希望。從實際出發,它像一個在分析治療中的醫生一樣地行動著:帶著對真實世界的關注,自我把自己像一個力比多對象那樣提供給本我,目的在于使本我的力比多隸屬于它自己。它不僅是本我的一個助手;而且還是一個討到主子歡喜的順從的奴隸。它任何時候都盡可能力求與本我保持良好的關系;它給本我的無意識命令披上它的前意識文飾作用(rationalizations)的外衣;事實上甚至在本我頑固不屈的時候,它也借口說本我服從現實的勸告;它把本我與現實的沖突掩飾起來,如果可能,它也把它與超我的沖突掩飾起來。處于本我和現實之間,它竟然經常屈服于引誘而成為拍馬者,機會主義者,以及像一個明白真理,卻想保持被大眾擁戴的地位的政治家一樣撒謊。”

弗洛姆的人本精神分析學---“一個人代表整個人類。”

他就是“他”,同時他等于“一切”。他是有特性的個體,而且在這一點上是唯一的,同時也是人類所有特性的典型。他的人格是由一切人所共有的人類存在特性而決定的。

人在生物學意義上的弱點

人類作為進化程度最高的動物,缺乏適應環境的本能調節。一般動物都依靠本能來適應周圍的環境,它們不會改變環境,卻為了適應不斷變化的環境而自動改變其本身。如果它們的本能已不再適合于圓滿應付瞬息萬變的環境時,就會導致物種的滅絕。

然而本能越不健全、越不固定的動物,大腦卻變得越發達,從而學習能力則更強。人類已進化到本能適應力在所有動物中是最低限度的,尤其在剛出生時是最無能的,而且嬰兒對父母的依賴時間最長。人類的本能適應性不足以保障自身的生存,不過這種生物學上的弱點成了人類力量的源泉,促使人類發展出不同于其他動物的新特質:他知曉自己是獨立的個體,能夠記憶過去、展望將來,會用符號表征事物與運動,靠理性認識與描繪世界,并具有超越理性的想象力。

人的需要與感情

弗洛姆認為人的基本需要除生理需要外,都源自人所特有的矛盾處境。人類存在所特有的基本矛盾產生于生物學上的分裂,即本能的喪失與自覺的獲得。人的存在沖突產生人所共有的基本心理需要,弗洛姆把這些需要稱為“存在需要”。存在需要驅策人恢復自己與本性間的統一與平衡,逼迫人去克服因隔離、無能和失落而產生的憂慮與恐懼,去尋找與世界關聯、讓自己感到自在的新方式。在各種條件的復雜作用下,不同個體滿足存在需要的方式有所區別。這些方式既有健康的,也有病態的。以下列舉了幾種基本需要及其互反的滿足方式。

馬斯洛的人本主義需要思想---“越是高級需要,越帶有人性特征。”

本能可以 確定地解釋為一個動機單位,在這個動機單位里,內驅力、有動機的行為以 及目的物、目標效果,都明顯地由遺傳所決定

基本需要的層次---

生理需要

生理需要即生理驅力,指維持個體生存和種族發展的機體需要,是人的各種需要中最原始、最基本、最需優先滿足的一種,如饑、渴、性、困倦、單純的活動或運動等。

生理需要是獨特而不典型的,它們彼此是相對孤立的,并相對獨立與其他層次的需要以及作為整體的機體,多數情況下都有一個局部的潛藏的軀體基礎。“應當再次指出的是,任何生理需要同時起著疏導其他種種需要的作用。

例如,一個認為自己餓了的人也許實際上更多的是在尋求安慰或依賴,而不是在尋求蛋白質或維生素。反之,也有可能通過其他活動,如喝水、抽煙等來部分地解除饑餓感。也就是說,這些生理需要是相對獨立的,但并非徹底獨立。

毋庸置疑,這些生理需要在所有需要中占絕對優勢。具體地說,假如一個人在生活中所有需要都沒有得到滿足,那么是生理需要而不是其他需要最有可能成為他的主要動機。一個同時缺乏食物、安全、愛和尊重的人,對于食物的渴望可能最為強烈。”

安全需要

安全需要是在相對充分地滿足了生理需要的基礎上出現的一套新的需要,指對沒有危險威脅,不受恐嚇、焦慮和混亂折磨,尋求穩定、保障、秩序和有實力的保護者的需要。觀察顯示,人們更喜歡所處的世界是能夠預料、可以依賴的,有法律、秩序和組織保障的。安全需要也像生理需要一樣,在其特別缺乏時可能完全控制機體,可能幾乎成為唯一的組織者,來調動全部能力都聽從它的命令,以尋求安全。這種需要如得到滿足,人們就會產生安全感,否則便會引起威脅感和恐懼感。

歸屬和愛的需要

歸屬和愛的需要是在生理需要和安全需要滿足后的動力中心,是指個人對友伴、心愛的人、配偶及父母孩子的情感需要,渴望與人們建立關系,希望成為某個團體中的一員,獲得其所屬團體或家庭中的一個位置的歸屬需要。個體為得到這個勝過世上其他任何東西的位置,而作出相應的努力。愛的需要包括感情的接受和給予兩個方面。

馬斯洛進一步指出:“借助文學作品我們大致了解了工業化社會引起的頻繁遷徙、漫無目標、流動性過大給兒童身心帶來的損害;兒童們變得沒有根基或蔑視自己的根基,蔑視自己的出身及自己所在的團體,他們被迫同自己的親朋好友分離、同分母姐弟分離,體會到作為一名過客、一名新來乍到者而不是作為一名本地人的滋味。我們還低估了鄰里、鄉土、族系、同類、同階層、同伙、熟人、同事等種種關系所具有的深刻意義。我們已經在很大的程度上忘記了我們要結群、加入集體、要有所歸屬的動物本能。”

歸屬和愛的需要得不到滿足會產生疏離感、陌生感、孤獨感和愛的缺失感,隨著社會流動性的增加、傳統社會群體的日益瓦解、家庭活動的漸趨分散化、代溝的逐步加深以及持續推進的城市化,更加惡化了這些感受。馬斯洛堅信,在歸屬和愛的需要的推動下,使得訓練小組和專門性社團等大批迅速地出現,甚至,部分青年反叛組織、士兵中的親密兄弟關系,也是出于這種深層渴望,并在面對共同敵人或外來危險時結集而成的。精神病學家都一致強調,歸屬和愛的需要遭到阻撓或受到挫折是造成適應不良的根本原因。要讓一個好的社會得到發展與健全,就必須滿足人們對于歸屬與愛的渴望。

自尊需要

自尊需要指個人追求獲得對自己穩定的、具有較高評價的需要,是一種自尊、自重以及為他人所尊重的需要。馬斯洛把這種需要分作兩類:“第一,對實力、成就、權能、優勢、勝任以及面對世界時的自信、獨立和自由等的欲望。

第二,對名譽或威信(來自他人對自己的尊敬或尊重)的欲望,對地位、聲望、榮譽、支配、公認、注意、重要性、高貴或贊賞等的欲望。”

不基于自身能力和勝任工作的自尊,而是建立在他人看法之上,是非常危險的。最為穩定、健康的自尊不是源于外在的聲望和沒有依據的奉承,而是來自當之無愧的他人的尊敬。自尊需要得到滿足后,人們會產生自信,覺得自己有價值、有實力、有能力、有地位或不可或缺等,否則就會引起自卑感、弱小感和無能感。

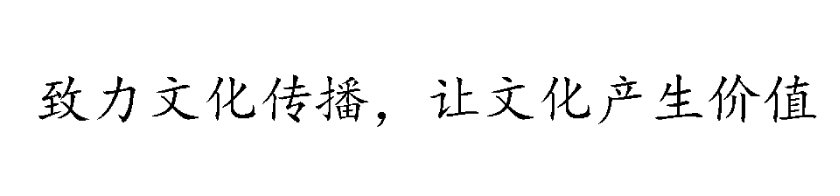

圖片

自我實現的需要

自我實現的需要就是個體能夠做自己所適合干的事情,發揮自身潛能,實 現個人理想,成為所期望人物的需要。用馬斯洛自己的話說就是:“一個人能夠成為什么,他就必須成為什么,他必須忠實于他自己的本性。這一需要我們稱之為自我實現(self-actualization)的需要。……‘自我實現’這一術語是戈爾茨坦首創的(Goldstein,1939),本書在一種更加特殊和有限的意義上予以采用。它指的是對于自我發揮和自我完成(self-fulfillment)的欲望,也就是一種使人的潛力得以實現的傾向。這種傾向可以說成是一個人越來越成為獨特的那個人,成為他所能夠成為的一切。”自我實現需要存在非常大的個體差異,但有一點是一致的,自我實現需要的出現,一般依賴于生理、安全、愛和自尊需要的滿足。

二十世紀三四十年代以來,對動機問題的研究越來越受到心理學家們的廣泛關注,并取得了顯著的進展,迎來了動機問題研究歷史上的第一個黃金時期,使得動機研究成為心理學研究的一個重要領域。

本書上部意在介紹動機研究第一個黃金期的需要思想,并分述了代表性成果。下部分別論述了動機研究第二和第三個黃金期的主要理論,六七十年代是動機研究由機械觀向認知觀的轉折時期,八十年代認知觀進一步發展完善,產生了一系列認知動機理論。

關于本書

這部九十余萬字的學術專著,抓住了需要理論發展前后三個黃金期(二十世紀三四十年代是第一個黃金期,六七十年代是第二個黃金期,八十年代是第三個黃金期),介紹了各個時期有代表性的理論,闡述了它們之間的聯系,厘清了需要理論發展的脈絡。這部著作以嚴密的結構和層次,深入淺出的清晰論述,說明了需要理論發展的過程。無疑,它會給心理學家研究需要理論提供一個新的視角和思路;本書概括了百年來浩如煙海的需要理論著作的觀點,這也為心理學愛好者認識需要理論發展開辟了捷徑,鋪平了道路。

關于作者

張排房,需要心理學的探索者。北京大學(自考)理學學士,南開大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA),先后參加過中科院心理所的醫學心理學研究生進修班及發展與教育心理學(高級)課程研修班的學習。主要致力于需要心理學的基礎研究與創作。

>>中尚圖動態